Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) – Episode 2 : organisation générale et financement des CPTS. Par Frédéric Villebrun, Secrétaire Général de l’USMCS

Après avoir décrit les facteurs clés du projet d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et avant de poursuivre le récit de son avancée, il paraît nécessaire de s’arrêter à quelques généralités sur le système, les missions et le financement des CPTS.

Signature et mise en œuvre de l’Accord conventionnel interprofessionnel (ACI) des CPTS

Après l’annonce de la création de 1000 CPTS dans le plan « Ma Santé 2022 » en septembre 2018, une négociation entre les organisations représentatives des différentes professions de santé, les gestionnaires des centres de santé[1] et l’Assurance Maladie a été engagée. Le 20 juin 2019, ces partenaires ont signé un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) régissant l’organisation et le financement des CPTS.

Dans ce cadre, des instances paritaires spécifiques aux CPTS ont également été créées pour le suivi et la bonne application des dispositions de l’ACI :

- une commission paritaire nationale (CPN) des CPTS ;

- des commissions paritaires régionales (CPR) des CPTS (au niveau de chaque région administrative) ;

- des commissions paritaires locales (CPL) des CPTS (au niveau de chaque département).

L’ACI des CPTS est entré en vigueur le 25 août 2019.

A la suite de cette promulgation, l’installation de la CPN des CPTS a eu lieu en octobre 2019. Lors de cette séance, Nicolas Revel, Directeur Général de la CNAMTS, a été désigné président de la section sociale. De son côté, la section professionnelle a validé une règle d’alternance de présidence tous les deux ans. Les deux candidats pour cette section ayant obtenu chacun le même nombre de voix, il a été convenu que Jean-Paul Ortiz (Confédération des Syndicats Médicaux Français – CMSF) assure les deux premières années de la présidence, puis Daniel Guillerm (Fédération Nationale des Infirmiers – FNI), les deux suivantes.

Incertitudes sur les CPL et place des professionnels des centres de santé dans les instances

La première séance de la CPN s’est tenue en janvier 2020 et l’installation des CPR et CPL devrait suivre au cours du premier semestre 2020. Compte tenu du nombre très élevé des signataires de l’ACI des CPTS, la répartition des représentants des organisations professionnelles au sein des CPR et CPL et leur composition restent à ce jour difficiles à établir.

Malgré la proximité de ces échéances, le nombre de représentants qui siégeraient dans les CPL semble encore fortement diverger selon les retours de quelques CPAM interrogées (nombre allant de 12 à 40…). Devant ces incertitudes dans la composition des CPL, les convocations tardent à parvenir aux organisations, notamment celles des gestionnaires des centres de santé. Du fait de la faible proportion de centres de santé dans certains départements, la question de leur représentation au sein de certaines CPL reste également posée.

Par ailleurs, l’absence de représentation des organisations de professionnels des centres de santé (médecins, dentistes, infirmiers,…) dans ces commissions, comme dans d’autres instances professionnelles telles la commission paritaire nationale de l’accord conventionnel des centres de santé (Accord National) ou les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) semble injustifiée au vu de l’implication pour le développement des centres de santé d’un nombre croissant de professionnels y travaillant. Après la reconnaissance des médecins des centres de santé en tant que maîtres de stage universitaires et en tant qu’effecteurs de la permanence des soins ambulatoire via l’extension du statut de collaborateur occasionnel de service public (COSP) grâce aux actions de l’Union syndicale des médecins de centre de santé (USMCS), la représentation des professionnels des centres de santé dans ces instances est désormais l’un des prochains objectifs à atteindre pour l’USMCS.

Missions prioritaires et optionnelles des CPTS [2]

L’accord conventionnel interprofessionnel des CPTS fixe 3 missions prioritaires. Celles-ci ont sont indispensables à remplir pour qu’une CPTS soit financée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du département où se situe la CPTS.

- La première de ses missions « socle » est de faciliter l’accès aux soins des patients à travers deux leviers :

- Faciliter l’accès à un médecin traitant : « pour répondre à cette mission, la CPTS fera, en lien notamment avec l’Assurance Maladie, un recensement des patients concernés et déterminera le degré de priorité du patient au regard de ses besoins de santé. Ensuite, les professionnels détermineront qui, au sein de leur communauté, est en capacité d’assurer le suivi de nouveaux patients. Ainsi, un patient qui cherche un médecin pourra se tourner vers la CPTS de son territoire pour se faire aider dans sa recherche » ;

- Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville : « les CPTS ont pour mission de permettre aux patients du territoire concerné d’obtenir un rendez-vous le jour-même ou dans les 24 heures (dès lors qu’il s’agit d’une urgence non vitale). Pour ce faire, la CPTS s’appuiera sur les médecins du territoire, généralistes comme spécialistes, libéraux[3] comme hospitaliers, ainsi que sur les autres professions de santé pouvant assurer une prise en charge rapide, après vérification du besoin du patient ».

- La deuxième mission porte sur l’organisation des parcours des patients « en vue d’assurer une meilleure coordination entre les acteurs, d’éviter les ruptures de parcours et de favoriser autant que possible le maintien à domicile des patients, via une gestion coordonnée renforcée entre tous les acteurs de santé intervenant autour du même patient (mise en place d’annuaires des acteurs de santé, réunions pluriprofessionnelles régulières, outils de partage autour des patients, etc.) ».

- La troisième mission principale concerne le champ de la prévention : « risques iatrogènes, perte d’autonomie, obésité, désinsertion professionnelle, violences intrafamiliales. Les CPTS peuvent se mobiliser au service de la promotion de la vaccination, des mesures barrières (ex. port de masques…) et des recommandations délivrées par les autorités sanitaires en cas de risque particulier (ex. participation à la diffusion de recommandations existantes en cas de vague de chaleur, pollution atmosphérique…) ».

Les deux autres missions des CPTS sont facultatives.

- La mise en place de démarches au service de la qualité et de la pertinence des prises en charge (« groupes pluriprofessionnels d’analyses de pratiques, échanges autour de pathologies ou de situations médicales particulières : plaies chroniques, insuffisance cardiaque, prise en charge des affections respiratoires chez l’enfant… ») ;

- Des mesures au service de l’attractivité du territoire, « pour faciliter l’accueil de stagiaires et communiquer autour des offres de stage, mettre en place des actions à destination des jeunes installés (présentation de l’offre de santé du territoire, compagnonnage…) pour favoriser les installations en médecine de ville ».

Les différentes missions financées par l’ACI ne résument pas toutes les actions du projet de santé d’une CPTS. Il appartiendra aux acteurs d’une CPTS de rechercher les financements adaptés aux autres missions qu’ils souhaitent confier à leur CPTS.

Financement des CPTS [4]

Au début de l’année 2020, plus d’une dizaine de CPTS avaient contractualisé avec leur Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) pour une aide annuelle dont le montant est associé à la taille de la population couverte par la CPTS et à l’envergure des missions à conduire.

L’ACI des CPTS prévoit une rémunération autour de 2 volets :

- « le premier pour contribuer au fonctionnement de la communauté professionnelle (recrutement d’un coordonnateur notamment) ;

- le second pour rémunérer les missions conduites : financement des moyens déployés pour la réalisation des missions, temps dédié par les professionnels, acquisition d’outils numériques de coordination… et financement en fonction des objectifs atteints ».

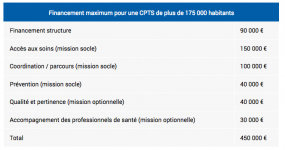

Les financements annuels maximum pour une CPTS vont de 220 000 € pour une CPTS couvrant moins de 40 000 habitants à 450 000 € pour une CPTS de plus de 175 000 habitants. Pour chaque CPTS, les montants d’aide annuelle dépendent de l’atteinte des objectifs à partir d’indicateurs de moyens et de résultats déterminés dans le contrat pluriannuel tripartite CPTS – CPAM – ARS. La qualité des indicateurs et leurs objectifs fait l’objet de discussions préalables à la signature du contrat entre les représentants de la CPTS, la CPAM et l’ARS.

Compte tenu des montants de subvention publique alloués, les associations gérant les CPTS auront pour la plupart une obligation à recourir à un commissaire aux comptes.

Les tableaux suivants résument les financements annuels maximum en fonction des missions et de la taille des CPTS.

- Exemple de financement annuel maximum pour une CPTS d’un territoire de plus de 175 000 habitants :

- Montants du financement total maximum en fonction de la taille de population couverte par la CPTS :

Priorité chronologique ou valeur d’un projet de CPTS : attention au choix par défaut !

Autant certains territoires n’attirent à ce jour aucun porteur de projet de CPTS, d’autres peuvent susciter des convoitises. En effet, l’importance des financements des CPTS et le réseau potentiel des professionnels impliqués peut susciter des « vocations » inattendues, voire l’« appétit » de diverses organisations raisonnant parfois plus en « part de marché » qu’en partenariat pluri-professionnel.

D’après différents exemples de CPTS qui nous sont parvenus, la priorité en termes chronologiques d’un projet de CPTS sur un territoire peut être mise en avant par des porteurs de projet vis-à-vis d’autres acteurs plus pertinents mais ayant tardé à se manifester. Le positionnement et les objectifs des porteurs de projet de CPTS sont donc à interroger dès leur manifestation par tous les professionnels du territoire concerné. Ce principe permet généralement d’amender le projet le projet avec l’aide des acteurs impliqués et pertinents du territoire en les intégrant à la coordination de ville : collectivité territoriale, établissements ou professionnels des soins primaires qui auraient pu être « oubliés » en première intention.

L’ARS pourra également jouer un rôle d’arbitre, notamment pour le choix entre deux éventuels porteurs de CPTS sur un même territoire. En effet, la règle interdit qu’il y ait 2 CPTS sur une même aire géographique. Néanmoins, il est beaucoup moins probable que l’ARS récuse un porteur de projet, quoique purement « intéressé », s’il n’y a pas d’autre alternative plus crédible sur le territoire. Pour le bon fonctionnement et la saine dynamique d’une CPTS, il semble donc primordial de réfléchir en premier lieu tant aux axes principaux du projet de santé qu’à la gouvernance de la CPTS avant de lancer toute création d’une structure juridique pour une CPTS.

Vous pourrez lire dans la prochaine newsletter de l’USMCS quelle a été la réflexion sur la gouvernance d’une CPTS et les différentes étapes pour sa création.

[1] Centres de santé, médecins, infirmiers, biologistes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, transporteurs, audioprothésistes, opticiens et fournisseurs d’appareillage.

[2] Extraits de « ameli.fr » (https://www.ameli.fr/val-de-marne/medecin/actualites/communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-decryptage-de-laccord-signe – 10/02/2020)

[3] NB : Comme trop souvent, encore à ce jour, les médecins salariés des centres de santé sont oubliés des informations et documents institutionnels destinés au public.

[4] Extraits de « ameli.fr » (https://www.ameli.fr/val-de-marne/medecin/actualites/communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-decryptage-de-laccord-signe – 10/02/2020)